Par M. Prieux – Le document peut être téléchargé dans son intégralité, avec table des matières, en bas de page.

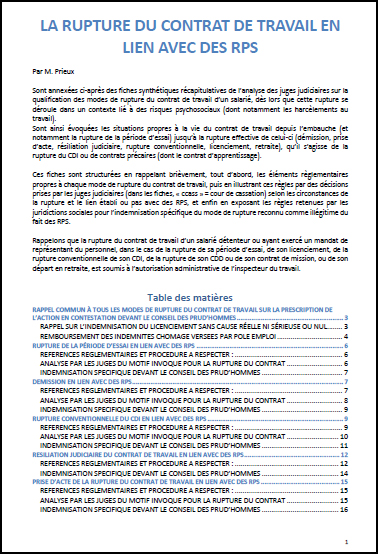

Sont annexées ci-après des fiches synthétiques récapitulatives de l’analyse des juges judiciaires sur la qualification des modes de rupture du contrat de travail d’un salarié, dès lors que cette rupture se déroule dans un contexte lié à des risques psychosociaux (dont notamment les harcèlements au travail).

Sont ainsi évoquées les situations propres à la vie du contrat de travail depuis l’embauche (et notamment la rupture de la période d’essai) jusqu’à la rupture effective de celui-ci (démission, prise d’acte, résiliation judiciaire, rupture conventionnelle, licenciement, retraite), qu’il s’agisse de la rupture du CDI ou de contrats précaires (dont le contrat d’apprentissage).

Ces fiches sont structurées en rappelant brièvement, tout d’abord, les éléments règlementaires propres à chaque mode de rupture du contrat de travail, puis en illustrant ces règles par des décisions prises par les juges judiciaires (dans les fiches, « ccass » = cour de cassation) selon les circonstances de la rupture et le lien établi ou pas avec des RPS, et enfin en exposant les règles retenues par les juridictions sociales pour l’indemnisation spécifique du mode de rupture reconnu comme illégitime du fait des RPS.

Rappelons que la rupture du contrat de travail d’un salarié détenteur ou ayant exercé un mandat de représentant du personnel, dans le cas de la rupture de sa période d’essai, de son licenciement, de la rupture conventionnelle de son CDI, de la rupture de son CDD ou de son contrat de mission, ou de son départ en retraite, est soumis à l’autorisation administrative de l’inspecteur du travail.

RAPPEL COMMUN A TOUS LES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN CONTESTATION DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Nous ne reprendrons dans ce document que les dispositions concernant la rupture du contrat de travail pour un motif autre qu’économique. La prescription civile en matière de contestation portant sur la rupture du contrat de travail a fait l’objet de modifications en 2017, réduisant en cette matière le délai général de 5 ans à un délai d’un an, sauf exception expressément prévue par la loi.

Le délai d’un an est légalement écarté et redevient quinquennal dès lors que l’action au conseil des prud’hommes, portée dans le cadre de la contestation de la rupture du contrat de travail, vise à réparer des préjudices liés au fait d’avoir subi discrimination (article L1132-1 du code du travail), harcèlement moral (article L1152-1 du code du travail) ou sexuel (article L1153-1 du code du travail).

L. 1471-1 : Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

RAPPEL SUR L’INDEMNISATION DU LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE NI SÉRIEUSE OU NUL

La réglementation a intégré dans le code du travail un barème limitatif de dommages et intérêts à suivre par le juge en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail), et a maintenu l’appréciation souveraine du juge quant à l’attribution d’indemnités en cas de licenciement nul.

Si le juge estime qu’il n’existe pas de cause réelle et sérieuse, il peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, il peut octroyer au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé par le barème de l’article L1235-3 du code du travail.

Ce barème est également applicable en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de prise d’acte de la rupture par le salarié jugée justifiée, lorsqu’elles produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3-2 du code du travail).

Le juge n’est cependant pas lié par le barème s’il constate que le licenciement est nul au motif d’un lien avec des infractions à des dispositions légales listées à l’article L1235-3-1 du code du travail, et en matière de risques psychosociaux plus particulièrement dans le cas : des faits de harcèlement moral ou sexuel (articles L1152-3 et L1153-4 du code du travail), d’un motif discriminatoire (article L1132-4 du code du travail), ou encore de l’exercice d’une action en justice tendant à faire constater l’existence d’une discrimination (article L1134-4 du code du travail).

Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise, et n’est soumise à aucun plafond.

L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle (article L1235-3-1 du code du travail).

L. 1235-3 : Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau [de barème].

L. 1235-3-1 : L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

- La violation d’une liberté fondamentale ;

- Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

- Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;

- Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

- Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;

- Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

L. 1235-3-2 : Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.

REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS CHÔMAGE VERSÉES PAR PÔLE EMPLOI

Sauf dans le cas où le salarié compte moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ou si l’entreprise emploie habituellement moins de onze salariés, le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur de tout ou partie, dans la limite de six mois, des indemnités de chômage versées au salarié licencié en l’absence de cause réelle et sérieuse.

Le juge peut aussi ordonner le remboursement par l’employeur, de tout ou partie, dans la limite de six mois, des indemnités de chômage versées au salarié et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, dès lors que le licenciement est nul en raison :

- d’une discrimination (L1132-4 et L1134-4),

- d’une action en justice tendant à faire constater l’existence d’une atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (L1144-3),

- d’un harcèlement moral ou sexuel (L1152-3 et L1153-4).

L. 1235-4 : Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

L. 1235-5 : Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.

R. 1235-1 : Lorsque le jugement ordonnant d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l’article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d’instance du domicile de l’employeur. Tout autre juge se déclare d’office incompétent.

Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l’article R. 1235-2.

R. 1235-2 : Lorsqu’un conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel.

La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet établissement.

Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d’office par une cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse à Pôle emploi, selon les formes prévues au deuxième alinéa, une copie certifiée conforme de l’arrêt.

RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI EN LIEN AVEC DES RPS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE À RESPECTER :

La période d’essai a pour finalité de permettre à l’employeur d’apprécier les qualités professionnelles du salarié, et de permettre au salarié d’apprécier si le poste lui convient, selon des durées maximales fixées par les dispositions du code du travail (article L 1221-19 pour les CDI, L 1242-10 pour les CDD, ou L 1251-14 pour les intérimaires) et/ou des conventions collectives ou accords de branches étendus.

La période d’essai, ainsi que la possibilité de la renouveler, ne se présument pas et doivent, donc, être expressément stipulées dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement (article L 1221-23 du code du travail).

En principe, sous réserve d’un délai de prévenance fixé par les articles L1221-25 et 26 du code du travail, salarié comme employeur ont toute liberté pour rompre le contrat pendant la période d’essai.

Dans la mesure où les règles du licenciement ne sont pas applicables à la rupture de la période d’essai, l’employeur n’a pas l’obligation de justifier sa décision. Il existe toutefois des restrictions à cette liberté, et la responsabilité de l’employeur peut être engagée lorsque la rupture de la période d’essai procède d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou qu’il y a eu détournement de la finalité de la période d’essai. Le droit de l’employeur de mettre fin discrétionnairement au contrat de travail ne doit pas dégénérer en abus.

Sauf disposition de la convention collective, aucun formalisme n’est imposé pour la rupture de la période d’essai. Celle-ci peut en principe être verbale, mais doit être quand même explicite, claire et non-équivoque, c’est-à-dire ne pas résulter passivement des seules conditions d’exécution du contrat de travail (pas de fin de contrat automatique au terme de la période d’essai prévue, ni de « prise d’acte » par l’employeur de la rupture par le salarié de la période d’essai dans le cas où celui-ci serait absent à son poste, par exemple).

La rupture du contrat de travail en période d’essai est en principe libre et se situe à la date où l’employeur ou le salarié a manifesté sa volonté d’y mettre fin.

Le contrat ne peut être rompu pendant la période d’essai pour un des motifs de discrimination prohibés par l’article L. 1132-1 du code du travail. Il en va de même pour la rupture de la période d’essai, pour ce motif, d’un salarié qui aurait témoigné d’une telle discrimination (article L1132-3 du code du travail). L’employeur ne peut pas non plus prendre en considération l’état de grossesse d’une salariée pour rompre le contrat de travail pendant la période d’essai (article L1225-1 du code du travail).

A défaut, la rupture de la période d’essai du contrat est considérée comme nulle.

Rappelons enfin que la rupture de la période d’essai qui serait fondée sur le fait d’avoir refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, ou sur le fait d’avoir témoigné de ceux-ci, se heurte aux interdictions fixées par les articles L1152-2, L1153-2 et 3 du code du travail, et la rend nulle de plein droit. La responsabilité pénale de l’employeur peut également être engagée à ce titre pour la commission de l’infraction pénale de discrimination.

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

Sur la légèreté blâmable :

L’employeur a agi avec une légèreté blâmable, en rompant précipitamment un contrat aidé durant la période d’essai, sans tenir compte du profil particulier de son salarié, en faisant abstraction du cadre contractuel dans lequel la relation de travail avait été conclue et sans avoir tenté au préalable de corriger les inadéquations relevées, ce qui pourtant lui incombait (ccass 20 février 2013).

Cette même légèreté a été relevée à l’encontre d’un employeur, la cour « ayant ainsi fait ressortir que la société avait rompu le contrat de travail quelques jours seulement après avoir décidé de renouveler la période d’essai, avant même que ce renouvellement n’ait pris effet et alors que la salariée n’avait pas encore bénéficié de l’intégralité de la formation prévue au contrat de travail et nécessaire à l’exercice de ses fonctions » (ccass 06 janvier 2010).

Sur la rupture discriminatoire :

Les dispositions générales de l’article L1132-1 étant applicables à la période d’essai, les ruptures fondées sur un motif discriminatoire sont jugées nulles de plein droit : pas de rupture discriminatoire de la période d’essai d’un salarié en raison de ses récents problèmes de santé (ccass 16 février 2005), ni en raison de l’orientation sexuelle supposée d’un coiffeur (cour d’appel de Paris 21 février 2018).

Sur le management :

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 13 décembre 2016, a considéré que la rupture de la période d’essai fondée sur un mode de management contestable est autorisée (en l’espèce la période d’essai d’un directeur avait été rompue pour le motif de « mauvaises relations » de celui-ci avec les salariés, qu’il avait accusé de n’avoir « pas perçu l’humour de certains de ses propos, les avoir mal compris ou mal interprétés »).

Pour les juges, la prise d’acte ne peut pas être invoquée pendant la période d’essai (« il lui appartenait d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d’essai du fait de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, pas de reconnaître la prise d’acte et d’indemniser le salarié sur ce fondement », ccass 07 février 2012 et 10 avril 2013).

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

En cas de rupture de la période d’essai, le salarié ne peut prétendre aux indemnités de licenciement, puisque les règles régissant celui-ci sont inapplicables. En revanche, il a droit au versement du salaire en cours, et en fonction de sa durée de présence dans l’entreprise, aux indemnités compensatrices de congés payés, ou aux accessoires et compléments de salaire qui devraient lui être versés, même au prorata de son temps de présence.

Pour la même raison, aucune indemnité de préavis ne peut être attribuée pour une rupture discriminatoire de la période d’essai (ccass 12 septembre 2018). Pour ce type de rupture abusive, les juges alignent l’indemnisation due au salarié sur celle due au salarié victime d’un licenciement nul, soit le paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. En matière de rupture de la période d’essai fondée sur un motif discriminatoire la prescription devant le conseil des prud’hommes pour demander l’indemnisation des préjudices subis est étendue à 5 ans.

Par

exemple, dans un dossier de rupture discriminatoire de la période d’essai, des

dommages et intérêts ont pu être attribués par les juges à hauteur de 8000

euros pour le préjudice moral résultant du caractère odieux et vexatoire de la

procédure de rupture, auxquels s’ajoutent 4500 euros de préjudice pour nullité

de la rupture de la période d’essai (cour d’appel de Paris 21 février 2018).

DÉMISSION EN LIEN AVEC DES RPS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE A RESPECTER :

Il n’y a pas de référence règlementaire en matière de démission.

La jurisprudence a défini la démission comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.

L’employeur ne peut « prendre acte » de la démission d’un salarié qui n’aurait pas été exprimée par ce dernier.

Dans le cadre d’un CDI, le droit à la démission est un droit d’ordre public (article L1231-1 du code du travail). Le salarié ne peut pas renoncer par avance au droit de démissionner pas plus qu’il ne peut démissionner par avance. Dès lors, aucune clause conventionnelle ou contractuelle ne saurait prévoir que tel ou tel comportement du salarié constitue une démission (par exemple en cas d’absence irrégulière, ou de refus d’un nouveau poste, ou de retour tardif de congés payés). En outre, le salarié a le droit de démissionner à tout moment.

La démission n’a pas à être motivée, n’a pas à respecter de formalisme particulier (un écrit n’est pas nécessaire mais fortement recommandé pour constituer la preuve de cette volonté, et éventuellement poser les reproches à l’encontre de l’entreprise qui auraient motivé la départ du salarié) et n’a pas à être acceptée par l’employeur pour produire ses effets.

Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison des faits ou manquements imputables à son employeur, il doit saisir le juge prud’homal. Le juge peut requalifier cette démission en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission que celle-ci était équivoque. Cette rupture produit alors soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits invoqués le justifient (griefs établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail), soit les effets d’une démission dans le cas contraire.

La rétractation du salarié est possible mais ne doit pas être tardive (les juges peuvent considérer que la tardiveté a pour effet de confirmer la volonté réelle de démissionner du salarié). L’employeur peut, s’il le souhaite, accepter la rétractation du salarié démissionnaire, ou pas. La conclusion d’une rupture conventionnelle après une démission vaut renonciation, tant du salarié que de l’employeur, à la démission antérieure.

La démission entraîne la rupture automatique et définitive du contrat de travail et marque le point de départ du préavis. Tout licenciement intervenant postérieurement est, par conséquent, sans effet. Il ne faut pas oublier que le salarié est tenu d’effectuer son préavis, la démission ne le délivrant pas de cette obligation.

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

La démission pourra être annulée si le salarié démontre un vice du consentement, et pourra être requalifiée en prise d’acte si elle résulte directement d’un comportement fautif de l’employeur. Encore faut-il saisir le conseil des prud’hommes à cette fin de la façon la plus rapprochée avec la notification de la démission par le salarié.

La démission n’est pas librement consentie lorsqu’elle est donnée dans un état psychologique anormal. La jurisprudence considère que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce dans la lettre de rupture, ou postérieurement à celle-ci dans un délai raisonnable (1 mois), les faits qu’il reproche à l’employeur. Lorsqu’il résulte des constations qu’un différend oppose les parties au moment de la rupture les juges peuvent requalifier la démission en une prise d’acte et, à plus forte raison, en cas de violence physique. Par exemple, ne sont pas reconnus comme démission :

- La démission

donnée dans un mouvement d’humeur lors d’un incident concernant le travail et

contestée le lendemain ; la situation du salarié qui déclare vouloir

donner sa démission dans un mouvement d’irritation à la suite de reproches

concernant le manque de qualité de son travail ; le salarié qui quitte l’entreprise

précipitamment sous l’emprise de l’énervement ; la démission

sous le coup de la colère ou de l’émotion ;

- La démission

donnée alors que le salarié reproche des agissements de harcèlement moral dont son employeur se serait rendu coupable, et

qui seraient à l’origine de la rupture de son contrat de travail ; la

démission d’une victime de faits répétés de harcèlement moral, dans une

situation où l’employeur, bien qu’informé de tels faits n’avait pris, au jour

de la rupture, aucune mesure pour les faire cesser et alors que la salariée

pouvait légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement

moral lors de son retour dans l’entreprise, puisque l’auteur du harcèlement

pouvait toujours se manifester, l’employeur ne s’étant pas encore décidé à le

licencier.

- La démission

donnée par un salarié lors d’un entretien avec son employeur et son supérieur

hiérarchique sous la menace du dépôt

d’une plainte pénale et d’un licenciement pour faute lourde ; la lettre de

démission écrite dans les locaux de l’entreprise alors que le salarié venait

d’être accusé de vol de matériel, peu important que celui-ci n’ait pas dénoncé

les termes de sa démission par la suite ; lorsque le salarié s’est trouvé dans

une situation d’infériorité ou d’intimidation (démission rédigée sous la dictée

de l’employeur, dans l’entreprise, en présence de collaborateurs) ; les

pressions exercées par un employeur sur un salarié pour le conduire à

démissionner, les carences du salarié, à les supposer réelles, ne pouvant

justifier ce comportement.

- la démission qui

se trouvait contemporaine aux très

graves manquements de l’employeur qui, dans un système organisé et

structurel, incitait ses chauffeurs à s’affranchir des diverses réglementations

applicables en matière de temps de conduite et de repos.

- Quand le salarié

avait dénoncé à l’inspecteur du travail, 5 jours avant sa démission, le

caractère dangereux de ses conditions de travail en raison du comportement

agressif d’une parente des personnes dont elle avait la garde, « ce qui caractérise l’existence d’un

différend rendant la démission équivoque ».

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Le salarié démissionnaire ne pourra pas prétendre aux allocations de chômage sauf à entrer dans l’un des 13 cas de démissions considérés comme légitimes par l’accord d’application Unedic n°14.

Au titre de ces cas figure celui de la « démission d’un salarié victime d’actes susceptibles d’être délictueux au sein de l’entreprise, s’il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ». L’idée principale de cette procédure est de permettre au salarié victime d’agissements répréhensibles de rompre son contrat de travail sans pour autant perdre les droits à indemnisation comme travailleur involontairement privé d’emploi. Un salarié qui se prétendrait harcelé et qui choisirait d’aller déposer une plainte auprès du procureur de la République pourrait donc demander à Pôle Emploi la reconnaissance du caractère légitime de sa démission, et ce même en l’absence de jugement au moment de cette demande de reconnaissance.

Dans tous les autres cas de démission, le salarié ne peut prétendre à l’assurance chômage.

Cependant, « un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles ou de manquements graves de sa part, ne peut en aucun cas être considéré comme ayant donné sa démission » (cour d’appel de Versailles 06 avril 2011).

Il faut donc, dans les situations où la démission a été donnée en raison de liens avec les risques psychosociaux, que le salarié complète éventuellement son premier courrier de démission d’un second écrit qui acte des reproches qu’il peut faire à son employeur, ou des différends qui existent, et qui fasse le lien entre ceux-ci et cette démission.

Aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de démission. La démission requalifiée par le conseil des prud’hommes en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ouvre droit à l’indemnisation prévue par l’article L1235-3 du code du travail, et pour les cas de harcèlements aux dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail qui permet d’obtenir une réparation du préjudice au-delà du barème légal.

Le

salarié doit rester à disposition de l’employeur pendant son préavis sous

réserve que les conditions de travail ne revêtent pas un caractère vexatoire,

que l’employeur lui fournisse du travail, et qu’il ne modifie pas les

conditions de rémunération. Ce type d’agissements fautifs justifie la cessation

du travail par le salarié en cours de préavis et rend l’employeur responsable

de son inexécution du préavis le contraignant à payer l’indemnité compensatrice

de préavis.

RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CDI EN LIEN AVEC DES RPS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE A RESPECTER :

La rupture conventionnelle a été codifiée en 2008 aux articles L1237-11 et suivants du code du travail. Elle peut être conclue avec tout salarié en CDI, et est donc exclue pour les salariés en CDD ou en contrat d’apprentissage. La rupture d’un commun accord, hors du cadre de la rupture conventionnelle individuelle, reste cependant possible pour la rupture anticipée du CDD (article L1243-1 du code du travail) et pour la rupture du contrat d’apprentissage, y compris lorsque ce contrat a été conclu en CDI (article L6222-18 du code du travail).

Ce n’est ni un licenciement, ni une démission.

La rupture conventionnelle individuelle résulte d’une convention signée à cet effet par les parties au contrat, et qui atteste de leur consentement mutuel. La validité de cette rupture est subordonnée à l’homologation par la direccte ou l’inspecteur du travail. Il faut donc s’assurer, en plus du bon respect de la procédure, que le consentement de chacun a été donné de manière libre et éclairé, et qu’il est exempt des vices classiquement prévus en droit civil (violence, pression, menace ou contrainte), auquel cas l’annulation de la rupture par le conseil des prud’hommes pourrait être prononcée.

Rappelons que l’article L1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature effective de la convention, qui peut donc être faite le même jour que l’entretien (ccass 03 juillet 2013 et 19 novembre 2014).

Dans l’attente de l’homologation par l’Administration, le contrat de travail se poursuit (cour d’appel de Rouen, 27 avril 2010).

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, il est possible de rompre par ce biais un contrat de travail même alors que celui-ci serait suspendu (ccass 25 mars 2015 : congé maternité, ccass 30 septembre 2013 : arrêt maladie, ccass 30 septembre 2014 : période de suspension faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle), et même si le salarié est déclaré apte avec des réserves par le médecin du travail (ccass 28 mai 2014). En cas d’inaptitude en revanche, il semble que les juges analyseront la rupture conventionnelle comme un détournement de la procédure de licenciement pour inaptitude.

En cas de contentieux le conseil des prud’hommes sera compétent à l’exclusion de toute autre juridiction dès lors qu’il est saisi dans le délai d’un an après l’homologation, même implicite, de la direccte (article L1237-14 du code du travail et ccass 06 décembre 2017). En fonction des circonstances de fait qui ont présidé à la signature de la convention de rupture conventionnelle, les juges estimeront que celle-ci produit ses pleins effets ou au contraire pourront décider de l’annuler. En cas de nullité de la rupture conventionnelle le contrat de travail entre les parties n’est pas rétabli. Dans cette situation, la rupture sera alors automatiquement considérée comme abusive et devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Attention, il a déjà été jugé que le fait de rompre le contrat de travail par le biais de la rupture conventionnelle ne permettait pas au salarié de faire jouer son assurance personnelle relative à la perte d’emploi involontaire (cour d’appel de Nîmes 05 novembre 2011).

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

La possibilité de rupture conventionnelle n’est pas nécessairement exclue en cas de litige entre les parties. La jurisprudence peut paraître encore assez fluctuante, mais il semble que dès lors qu’un contentieux, antérieur ou en cours (conflits, situation de harcèlement), n’a pas eu d’influence démontrée sur la validité du consentement des parties, la rupture conventionnelle peut quand même être homologuée. Les juges judiciaires se centrent donc sur l’existence d’un vice du consentement déterminant dans la conclusion de la rupture conventionnelle pour valider son homologation ou, au contraire, déclarer nulle la rupture du contrat de travail.

Ainsi, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas obligatoirement par elle-même la validité de la convention de rupture si aucune pression ou contrainte n’ont été exercées sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle (ccass 25 mai 2013, 03 juillet 2013, 15 janvier 2014, 13 mai 2015, ou 23 janvier 2019). Par contre, l’existence d’une altération des facultés mentales du salarié lors de la signature de la convention de rupture est de nature à vicier son consentement, à rendre la convention nulle et à lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse (ccass 16 mai 2018).

En matière de pressions, menaces ou contrainte, la jurisprudence est claire : annulation de la rupture

L’employeur « qui avait engagé une procédure de licenciement quelques semaines avant la signature de la convention de rupture, qui avait ensuite infligé à la salariée une sanction disciplinaire injustifiée et l’avait convoquée à un entretien destiné à déterminer les modalités de la rupture du contrat de travail qui n’avait duré qu’un quart d’heure et au cours duquel les parties n’avaient pas eu d’échange », a usé de pressions qui justifient de retenir que le consentement de la salariée avait été vicié (ccass 12 février 2014). L’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire ou l’existence de manœuvres ou menaces pour inciter le salarié à choisir une rupture amiable vaut également licenciement sans cause réelle ni sérieuse (ccass 16 septembre 2015).

En matière de harcèlement, la jurisprudence est plus imprécise et semble répondre au cas par cas :

Le principe retenu par les tribunaux est que si le salarié est, au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral qu’il subit, harcèlement dont résultent des troubles psychologiques, son consentement est vicié. MAIS, il faut que le salarié démontre que cette situation a bel et bien été déterminante dans sa volonté d’accepter la convention. Dès lors que le salarié ne produit aucun élément établissant que le harcèlement subi a entraîné une dégradation de son état de santé psychique, entraînant pour lui une contrainte morale telle qu’elle l’empêchait d’avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle individuelle, cette convention n’est pas nulle (ccass 30 janvier 2013, 20 janvier 2016, ou 28 janvier 2016). A plus forte raison, le juge n’annulera pas l’homologation de la rupture conventionnelle dès lors qu’aucun agissement de harcèlement moral allégué ne peut être démontré (ccass 17 octobre 2018).

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Le salarié dont le contrat a été rompu par une rupture conventionnelle individuelle a droit aux prestations d’assurance chômage (articles L5421-1 et L5422-1 du code du travail). En effet, la rupture conventionnelle du contrat de travail est assimilée, au même titre que le licenciement, à une perte involontaire d’emploi.

Lorsqu’un salarié perçoit une indemnité spécifique supérieure au minimum légal ou conventionnel dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle, un différé d’indemnisation peut s’appliquer, retardant le point de départ du versement des allocations chômage.

L’indemnité de rupture ne pourra être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Comme traditionnellement, la base de calcul retenue sera la plus favorable au salarié entre la moyenne des trois ou des douze derniers mois de salaires mensuels bruts. Elle sera égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (article R1234-2 du code du travail). L’ancienneté du salarié pour le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle doit s’apprécier à la date de la rupture qui correspond à l’expiration du contrat. Le salarié ne peut pas renoncer au versement de cette indemnité (cour d’appel d’Angers, 05 janvier 2010), ni la rétrocéder à l’employeur, sauf à voir juger que cette convention est nulle.

L’indemnité compensatrice de congés payés est également due au salarié dès lors qu’il ne les avait pas tous consommés. Il perçoit aussi l’ensemble des éléments de rémunération dus par l’employeur à la date de la rupture du contrat de travail. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due en cas de rupture conventionnelle (ccass 18 janvier 2018).

Le conseil des prud’hommes peut annuler la rupture homologuée et la requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit pour le salarié aux indemnités et aux dommages-intérêts prévus dans ce cas. L’annulation d’un refus d’homologation a pour effet de ressaisir, dans les conditions de droit commun, l’autorité compétente à qui il appartient de statuer en tenant compte de l’autorité de la chose jugée.

Attention, le fait pour l’employeur d’adresser au salarié l’attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte, sans attendre la décision relative à l’homologation, s’analyse en un licenciement non motivé (ccass 06 juillet 2016). Il faut donc qu’il attende l’homologation effective, y compris le cas échéant par acceptation tacite, avant de procéder à la remise des documents de fin de contrat.

RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN LIEN AVEC DES RPS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE À RESPECTER :

La résiliation judiciaire du contrat de travail trouve son fondement dans le droit commun des contrats, à l’article 1184 du code civil qui propose une alternative entre l’exécution forcée et la résolution. C’est la situation dans laquelle le salarié demande au conseil des prud’hommes l’abrogation judiciaire de son contrat de travail, pour l’avenir, en raison de manquement de l’employeur à ses obligations (ccass 15 mars 2005).

La résiliation trouve toute sa pertinence dans la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce que les juges statuent : le contrat ne prend fin qu’au jour du prononcé de la résiliation judicaire, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette phase. La résiliation judiciaire reconnue comme due aux manquements fautifs de l’employeur s’analyse alors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le rejet de la résiliation judiciaire demandée par le salarié, ne rompt pas le contrat de travail, qui est maintenu. Ainsi la Cour a jugé que « le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s’il estime que les manquements de l’employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande » (ccass 07 juin 2010).

L’employeur, qui peut résilier le contrat de travail par un licenciement, n’est pas admis à demander la résiliation judiciaire de celui-ci sauf si la loi en dispose autrement comme c’est le cas, par exemple, pour les contrats d’apprentissage.

Les manquements invoqués par le salarié doivent présenter une gravité suffisante « pour empêcher la poursuite du contrat de travail » et pour justifier la résiliation du contrat de travail (ccass 15 mars 2005) sans pour autant que lesdits manquements s’apparentent nécessairement à une faute grave de l’employeur. Les juges doivent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement. A l’inverse de la prise d’acte, la demande en résiliation judiciaire permet donc d’invoquer ultérieurement des faits nouveaux. En revanche si, à la date de la saisine du juge, les faits incriminés ont cessé, les juges peuvent décider que la demande n’est plus justifiée.

Lorsque le salarié reproche à l’employeur des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, il peut donc saisir le conseil de prud’hommes de cette demande de résiliation. La rupture éventuellement obtenue judiciairement produit les effets :

- soit d’un licenciement

sans cause réelle et sérieuse ou nul, si les faits invoqués la justifient ; - soit, si aucuns faits ou manquements de l’employeur ne

la justifie, aucun effet, la

poursuite du contrat de travail du salarié étant de plein droit (ccass 07 juin

2010), le salarié étant juste débouté de sa demande (ccass 07 juillet 2010).

Si au moment où le juge statue sur le demande de résiliation judiciaire, la contrat de travail du salarié a pris fin par la mise ou le départ à la retraite, la demande de résiliation devient sans objet ; le salarié ne peut que demander réparation du préjudice résultant des griefs qu’il faisait valoir à l’encontre de son employeur (ccass 13 juillet 2010).

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

Résiliation judiciaire en raison de conditions de travail délétères :

Sont considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire :

« plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles vis-à-vis du salarié », en l’occurrence le « défaut de respect de ses responsabilités en tant que chef d’agence par l’embauche d’une assistante sans le consulter, le retard de paiement des commissions, le défaut d’information sur les modalités pratiques de mise en œuvre de la RTT » (ccass 06 mai 2009).

– la mise au placard (ccass 24 janvier 2007), la placardisation (ccass 19 octobre 2017 : retrait de la ligne ADSL, affectation à un bureau près des toilettes, changement de missions en lui retirant tout contact avec les clients, « le privant selon lui de toutes missions commerciales, le cantonnant à des tâches administratives et comptables, perdant ainsi son statut de cadre autonome »).

– le fait, « peu important que l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur ait été réelle, que l’accumulation des sanctions sur une courte période à l’encontre d’un salarié affaibli moralement rendait celles-ci inutiles et excessives » (ccass 04 mai 2011).

– le fait qu’un cadre de l’entreprise ait « jeté le discrédit sur le salarié qui était son subordonné, l’affectant personnellement et portant atteinte à son image, à sa fonction et à son autorité » (ccass 15 mars 2000).

– le fait d’avoir « exposé le salarié à l’amiante sans équipement de protection ni information spécifique pendant un chantier de plusieurs semaines, d’avoir exercé à son encontre pendant son arrêt pour maladie des manœuvres d’intimidation aux fins de le contraindre à reprendre son poste de travail sans tenir compte de son état de santé », constituant un « comportement déloyal » et des manquements qui sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail (ccass 11 mai 2017).

– l’agression du salarié par le conjoint de l’employeur, même si ce dernier n’était pas présent lors de l’agression (ccass 04 avril 2012).

– la fixation de nouveaux objectifs qui n’étaient pas réalisables (ccass 06 octobre 2016).

– une « discrimination syndicale de façon durable et persistante, notamment concernant sa classification » (ccass 25 mai 2018), constituant un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Résiliation judiciaire en raison de manquements au respect de l’obligation de sécurité de résultat :

Commet un « manquement à l’obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles, l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures utiles pour régler avec impartialité par sa médiation, le conflit persistant qui opposait une salariée à l’une de ses collègues et permettre ainsi à celle-ci de réintégrer son poste ou à défaut, pour séparer les deux protagonistes, en lui proposant, sans attendre la fin de son arrêt de travail pour maladie, soit un changement de bureau comme préconisé par le médecin du travail, soit un poste disponible dans un autre centre à proximité », alors que cette relation de travail de la salariée avec sa collègue avait entraîné chez l’intéressée une vive souffrance morale ayant participé de façon déterminante à la dégradation de son état de santé (ccass 22 juin 2017). De même, « en ne prenant aucune mesure pour remédier à la situation de souffrance exprimée par une salariée et matérialisée par des circonstances objectives, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement ayant été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail » (ccass 08 juin 2017).

La passivité et l’inaction de l’employeur à remédier à une situation de stress liée à l’organisation du travail acte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors même « que l’accident du travail avait pour origine un stress d’origine professionnelle et que l’employeur, conscient des nouvelles responsabilités confiées à la salariée, n’avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de celle-ci, ce dont il résultait qu’il avait manqué à son obligation de sécurité de résultat » (ccass 05 juillet 2017).

Résiliation judiciaire en raison de faits de harcèlement :

Sont considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur les situations de harcèlement moral ou sexuel. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ccass 06 juillet 2017).

« L’employeur qui avait adressé des demandes extrêmement difficiles à exécuter en urgence entre le 14 mai et le 26 juillet et qui avait adressé un avertissement pour manque de rigueur dans le traitement de ses dossiers le 26 juillet, a commis des agissements de harcèlement moral qui justifient la résiliation judiciaire à ses torts » (ccass 14 mars 2018). De même, le salarié qui « avait fait l’objet d’une rétrogradation, qui avait été affecté sur un chantier éloigné alors qu’il avait fait savoir qu’il ne souhaitait plus faire de grands déplacements, qui avait vu sa demande de paiement des heures supplémentaires faire l’objet d’une présentation péjorative révélant une certaine condescendance à son encontre, qui avait été décrit par un supérieur hiérarchique auprès d’un client dont il dirigeait le chantier, comme « de nouveau défaillant » alors qu’il avait été affecté à un autre chantier au retour d’un congé maladie, qui s’était vu refuser sans motif la fourniture des documents nécessaires au renouvellement de la carte ouvrant droit à des réductions de tarif pour circuler dans la région » a été victime d’un harcèlement moral qui, en plus d’avoir « affecté son image tant au regard des autres qu’à ses propres yeux », et de l’avoir contraint à entreprendre des soins spécifiques pour traiter un syndrome anxio-dépressif, justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (ccass 19 février 2014). Le salarié impliqué dans un conflit important l’opposant à sa responsable hiérarchique, et que l’employeur a laissé livré à lui-même sans entreprendre aucune enquête sérieuse et en laissant la situation se dégrader en dépit des signalements de la médecine du travail, du CHSCT et des syndicats, est également victime de harcèlement moral, permettant au juge de reconnaître la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur (ccass 09 juillet 2014). Les faits « d’interventions dans le bureau de la salariée en présence de celle-ci et de patients, d’accusations et de reproches en présence des patients, d’invectives et de violences verbales, ayant par ailleurs, donné lieu à une sanction de la part de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre », étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, de tels faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail (ccass 10 février 2016).

Enfin, la salariée victime d’agissements de harcèlement sexuel est légitime à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur (ccass 14 mars 2018).

Ne sont pas considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, la faible modification de la rémunération du travailleur (ccass 12 juin 2014), la privation temporaire de fonctions (ccass 30 mars 2011), l’absence de mise en place des institutions représentatives du personnel (ccass 30 novembre 2011), ou les faits trop anciens invoqués à l’appui de la demande :

- alors que le

salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de

l’employeur au motif d’un harcèlement moral qu’il subissait de la part de son

supérieur hiérarchique, celui-ci étant parti, au jour du jugement, les faits

de harcèlement n’étaient plus d’actualité (ccass 01 juillet 2009). - Ou alors que le

tribunal constate que la salariée n’invoquait

pas l’existence de nouveaux faits de harcèlement moral depuis sa prise de poste

dans la nouvelle agence résultant de la décision de mutation avec

rétrogradation dont le caractère justifié était retenu, que les faits de

harcèlement moral intervenus antérieurement étaient anciens et avaient cessé, et que la relation de travail s’était poursuivie pendant plusieurs années

(ccass 26 octobre 2017).

Enfin l’intervention rapide et effective de l’employeur afin de résoudre la problématique soulevée par le salarié est également prise en compte par les juges pour déterminer la légitimité d’une demande de résiliation judiciaire : « ne commet pas de manquement présentant un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, l’employeur qui informé des courriels à caractère raciste reçus par un salarié ayant par la suite développé un syndrome anxio-dépressif, réagissant avec diligence et efficacité, a sanctionné l’auteur de ces messages et lui a demandé de présenter des excuses, les faits ne s’étant plus reproduits par la suite » (ccass 21 juin 2017).

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes, le salarié fait toujours partie de l’effectif de l’entreprise. Sa rémunération continue de lui être versée, et il ne peut prétendre être libéré de ses obligations contractuelles.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d’effet ne peut être fixée qu’à la date de la décision de justice la prononçant dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur (ccass 21 septembre 2017).

Lorsque le contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire et non par un licenciement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (ccass 15 novembre 2017), mais lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due (ccass 28 avril 2011).

Si la demande de résiliation judiciaire est jugée comme légitime, elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d’un licenciement nul :

L’employeur est alors tenu de verser au salarié les indemnités de rupture : l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis, et ce même s’il avait été déjà engagé par une autre entreprise (ccass 30 novembre 2011 et 14 septembre 2016), l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (attention, le barème d’indemnisation est applicable, article L1235-3-2 du code du travail), et toutes autres indemnités invoquées au titre d’un préjudice particulier par le salarié.

Si cette résiliation judiciaire est prononcée en tenant compte d’agissements répréhensibles de harcèlement dont le salarié avait été victime sur son lieu de travail, le tribunal peut lui faire produire les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail (ccass 20 février 2013).

PRISE D’ACTE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN LIEN AVEC DES RPS

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE À RESPECTER :

Lorsque le salarié reproche à l’employeur des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, il peut prendre acte de la rupture du contrat en notifiant cette décision de sa part à son employeur et en saisissant, dans un temps proche de cette notification, le conseil de prud’hommes afin de statuer sur la légitimité de celle-ci.

Cette rupture produit les effets :

- soit d’un licenciement

sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient ; - soit d’un licenciement

nul, si les manquements reprochés à l’employeur procèdent d’une

discrimination ou d’un harcèlement moral ou sexuel dont a été victime le

salarié ; - soit, si aucuns faits ou manquements de l’employeur ne

la justifie, d’une démission.

La prise d’acte est un mode de rupture ouvert aux salariés ordinaires comme aux salariés protégés, et à eux seuls, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier. Elle peut donc aussi bien être notifiée par écrit que par oral (on privilégiera l’écrit pour des raisons de preuve), mais elle doit être directement adressée à l’employeur (et pas juste au conseil des prud’hommes).

Le contrat de travail prend fin à la date de la prise d’acte, c’est-à-dire à la date d’envoi de la lettre qui l’annonce à l’employeur, ce qui implique que l’employeur ne peut pas exiger du salarié qu’il accomplisse un préavis (ccass 02 juin 2010 : si le salarié proposait ou effectuait un préavis les juges n’excluraient pas d’office le bien-fondé de la prise d’acte, la gravité des manquements invoqués étant indépendante de la possibilité d’exécuter ou non un préavis). Le contrat étant rompu immédiatement par la prise d’acte, l’employeur doit remettre sans délai au salarié son certificat de travail et l’attestation «Pôle emploi » mentionnant ce motif de rupture.

Une fois qu’il a pris acte de la rupture de son contrat, le salarié ne peut plus se rétracter (ccass 14 octobre 2009). Cette impossibilité de rétractation exclut que le salarié demande sa réintégration en justice.

Le salarié qui sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul doit saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, sans qu’il y ait donc de conciliation préalable. Le juge doit en principe statuer dans le délai d’un mois (article L1451-1 du code du travail) et doit examiner la réalité des faits reprochés par le salarié à l’employeur et déterminer si ces faits rendent impossible la poursuite du contrat de travail (l’appréciation par les juges du fond doit être globale et ne s’effectue pas manquement par manquement).

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

Pour que la rupture soit imputable à l’employeur, les manquements de ce dernier doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Cette notion double de gravité et d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail est appréciée très strictement par les juges. À cet égard, le salarié ne peut pas invoquer à l’appui de sa prise d’acte des manquements anciens qui ne l’ont pas empêché de demeurer dans l’entreprise jusque-là (ccass 13 avril 2016).

C’est en principe au salarié, et à lui seul, d’établir la réalité des reproches qui rendent pour lui inévitable cette prise d’acte. À défaut, le doute sur la réalité des faits invoqués profitera à l’employeur, la prise d’acte produisant alors les effets d’une démission.

A ce titre les juges ont reconnu la légitimité de la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur dans les situations suivantes :

Pour les situations de « placardisation » : modification des fonctions, même si l’employeur y a renoncé ensuite, retrait de la fonction d’encadrement ou baisse des responsabilités hiérarchiques du salarié suite à des réorganisations successives d’activités (ccass 20 novembre 2013), absence de restitution au salarié de ses outils de travail, accompagnée de la suppression de son bureau et des clefs donnant accès à l’entreprise, alors que le salarié reprenait le travail après une période de suspension de son contrat de travail. Peut constituer un manquement légitimant la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le fait, pour ce dernier, de fournir à l’intéressé une prestation de travail insuffisante, même sur une courte période (ccass 9 juin 2015 : l’employeur n’avait pas respecté son obligation contractuelle de fournir une prestation de travail suffisante), ou l’appauvrissement des missions et des responsabilités du salarié (ccass 29 janvier 2014).

Pour les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et notamment en lien avec l’organisation du travail : le fait de ne pas respecter les préconisations du médecin du travail en nuisant ainsi à la santé du salarié, le fait d’imposer à un salarié une charge de travail excessive et des méthodes de management brutales et peu respectueuses, provoquant une dégradation des conditions de travail et une altération de l’état de santé physique et psychique du salarié (ccass 09 décembre 2015), le fait de lui imposer des horaires de travail sans repos hebdomadaire (ccass 28 mai 2013).

Pour les situations de violences et de harcèlements : lorsqu’un salarié est victime, sur le lieu de travail, de violences physiques ou morales (ccass 15 janvier 2015), d’agissements de harcèlement sexuel, et cela quand bien même l’employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (ccass 11 mars 2015), d’un « baiser volé » (ccass 15 janvier 2015), d’agissements de harcèlement moral (ccass 10 décembre 2017 et 28 mars 2018), comme pour le retard de l’employeur à réagir face à une situation de harcèlement dont il avait été averti par le salarié (ccass 08.07.2015 : même si ce dernier en congé parental et donc absent depuis plusieurs mois au moment de la prise d’acte ; ccass 11 mars 2015 : même si l’employeur avait mis fin au harcèlement en licenciant l’auteur des faits).

La prise d’acte a été reconnue comme justifiée, avec pour manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, le fait que « la salariée [victime de harcèlement moral] pouvant légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l’entreprise où l’auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l’employeur ne s’était pas encore décidé de le licencier » (ccass 08 juillet 2015) ou encore quand l’employeur avait laissé perdurer un conflit sans lui apporter de solution (ccass 17 octobre 2012).

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES

Dans l’attente du jugement du conseil des prud’hommes, le salarié ne peut prétendre au versement des allocations chômage, pôle emploi ne prenant en charge le travailleur au titre de la prise d’acte valant licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou nul que si le juge reconnaît la légitimité de celle-ci.

Si la prise d’acte est requalifiée en démission, l’employeur est susceptible de pouvoir réclamer au salarié ayant pris acte une indemnité compensatrice de préavis (ccass 08 juin 2011), même s’il ne prouve pas l’existence d’un préjudice. L’employeur a aussi droit à des dommages et intérêts si la rupture est considérée comme abusive (article L1237-2 du code du travail). Le salarié n’a dans ce cas droit à aucune indemnité de rupture, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Si la prise d’acte est jugée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

L’employeur est alors tenu de verser au salarié les indemnités de rupture : l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité compensatrice de préavis, et ce même s’il avait été déjà engagé par une autre entreprise (ccass 30 novembre 2011 et 14 septembre 2016), l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (attention, le barème d’indemnisation est applicable, article L1235-3-2 du code du travail), et toutes autres indemnités invoquées au titre d’un préjudice particulier par le salarié.

Le salarié ne peut en revanche pas revendiquer le versement de l’indemnité prévue pour non-respect de la procédure de licenciement (ccass 19 février 2014).

Par ailleurs, l’employeur peut être condamné à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées au salarié dont la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (ccass 22 juin 2016 et 26 septembre 2016).

Si la prise d’acte est jugée comme produisant les effets d’un licenciement nul :

Le salarié a droit, en sus des indemnités de rupture visées ci-dessus, à des dommages intérêts destinés à réparer son préjudice (indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois). Les dispositions de l’article L1235-3-2 du code du travail excluent l’application du barème d’indemnisation lorsque la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, notamment pour cause de discrimination ou de harcèlement. Cette indemnité est due, peu importe l’ancienneté du salarié ou l’effectif de l’entreprise.

LICENCIEMENT EN LIEN AVEC DES RPS D’UN SALARIÉ EN CDI

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES ET PROCÉDURE À RESPECTER :

On peut distinguer classiquement le licenciement pour faute du salarié (quand l’employeur estime qu’il a commis des agissements de harcèlements ou est l’auteur de RPS, voire quand il les a cautionnés, mais aussi quand il est en victime) ou pour inaptitude liée à ou causée par des RPS.

La procédure de licenciement pour motif personnel est reprise aux articles L1232-1 et suivants, L1332-1 à 3 et L1321-1 du code du travail, la procédure de licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise et absence de possibilité de reclassement figure aux articles L1226-2-1 et L1226-12 du code du travail.

ANALYSE PAR LES JUGES DU MOTIF INVOQUÉ POUR LA RUPTURE DU CONTRAT

Protection des victimes et des témoins contre le licenciement :

En préalable, rappelons que les victimes ayant refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel, comme les témoins ayant dénoncé ce type d’agissements, sont protégés contre le licenciement qui serait assis sur ces faits (refus de subir / témoignage). Dans ces cas, la rupture du contrat de travail emportera non seulement le conséquences d’un licenciement nul, mais pourra également justifier un dépôt de plainte pénale pour la commission d’un délit spécifique de discrimination fondé sur les dispositions de l’article 225-1-1 du code pénal, et puni de de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende par l’article 225-2 du code pénal. La chambre sociale a encore confirmé la nullité du licenciement dès lors que « la véritable cause du licenciement résultait de ce que le salarié avait contribué à la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise » (ccass 07 mai 2014).

Cette protection vaut également pour tout « transfert » contre la volonté de la victime ou du témoin dans un autre service ou un autre établissement, transfert que la jurisprudence assimile alors à un licenciement nul pour non-respect de ce principe de protection (cour d’appel de Paris, 20 septembre 2012).

Le licenciement d’un salarié pour avoir refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul (ccass 29 juin 2011, ccass 25 mai 2018). Dès lors que le licenciement est fondé sur le reproche fait au salarié d’une altercation avec le directeur de l’établissement survenue à une époque contemporaine des faits de harcèlement, les juges peuvent en déduire que le licenciement a été prononcé à son encontre pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral (cccas 11 février 2015, ccass 20 juin 2018).

Dans tous les cas également, le licenciement pour avoir dénoncé de bonne foi des agissements de harcèlement moral doit donc être considéré comme nul (ccass 13 février 2013, ccass 23 mai 2017). La chambre sociale de la cour de cassation a d’ailleurs rappelé expressément ce principe de protection puisque « le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».

Cette protection n’est pas due au salarié qui formule de mauvaise foi des accusations de harcèlement moral de façon « soit très générales et imprécises, soit [en exagérant] volontairement des faits qui étaient en lien avec un différend personnel, soit reposaient sur des éléments sciemment sortis de leur contexte et présentés de manière caricaturale pour certains et totalement contradictoires pour d’autres » (ccass 05 juillet 2018), ou pour des « allégations, malveillantes non étayées et au moins pour partie mensongères [du salarié], [qui] manifestaient une intention de nuire, caractérisant ainsi sa mauvaise foi » (ccass 14 janvier 2014), ou encore pour « des accusations mensongères de harcèlement formulées à l’encontre de son supérieur hiérarchique pour échapper aux remontrances de ce dernier » (ccass 13 février 2013).

La menace du licenciement :

Sans que la procédure devant conduire au licenciement soit effectivement mise en œuvre ou n’aboutisse à la notification d’un licenciement, la menace est souvent un instrument de harcèlement qui peut être qualifié comme tel par les juges, lesquels pourront, soit les sanctionner pénalement comme des agissements de harcèlement, soit en tirer les conclusions qui s’imposent dans la rupture éventuelle du contrat de travail :

- ccass 13 avril

2010, l’employeur adressant à la salariée trois lettres contenant des

observations partiellement injustifiées, engageant une procédure de

licenciement pour insuffisance professionnelle à laquelle il renonce, et

provoquant, dans une période de trois mois, trois contrôles médicaux destinés à

vérifier si l’état de santé de l’intéressée justifiait ses arrêts pour maladie,

commet le délit de harcèlement moral. - ccass 13 février

2013, « la multiplication des sanctions,

même inexécutées, en quelques jours, avec envoi d’une convocation à un

entretien préalable à un éventuel licenciement sans constat de fait nouveau

suffisait à caractériser des pressions de la part de l’employeur » et à

qualifier l’infraction de harcèlement moral. - ccass 01 juillet

2015, les agissements d’un l’employeur qui avait exprimé « clairement son souhait de renvoyer la salariée sans énoncer un motif

particulier, avait demandé à plusieurs reprises [à des collègues] de faire des

courriers contre elle contre une promesse d’avancement, ce qu’ils avaient

toujours refusé, qui avait confirmé qu’il voulait licencier la salariée et

qu’il montait un dossier contre elle, qui avait annoncé le départ de la

salariée avant toute information officielle de la direction » sont

susceptibles de caractériser le harcèlement moral.

Licenciement de l’auteur de harcèlements :

Les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique dans l’entreprise, peuvent être licenciés pour avoir commis des agissements de harcèlement moral ou sexuel, que ceux-ci aient été suivis d’effets ou pas sur les droits, la dignité ou la santé de la personne qu’ils visaient.

Les juges considèrent que le licenciement d’un harceleur pour ces faits justifie nécessairement la qualification de faute grave.

- Harcèlement moral

« La salariée [qui] avait eu une attitude despotique tant vis-à-vis d’autres salariés de l’entreprise que de partenaires commerciaux de celle-ci et leur a tenu de manière répétée des propos désobligeants, dévalorisants ou humiliants, ce comportement ayant eu une répercussion directe sur leur santé » a commis une faute et a valablement été licenciée pour ces motifs (ccass 05 décembre 2012). De même, « le salarié [qui] avait, en [9 mois], commis des faits répétés d’insultes, de menaces verbales et physiques et de comportements humiliants et dégradants à l’encontre des agents d’entretien », a justement été licencié pour harcèlement moral, motif qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave (ccass 21 mai 2014). Un salarié a ainsi pu être licencié pour faute grave pour avoir « proféré des insultes et fait preuve d’agressivité à plusieurs reprises à l’égard de ses collègues de travail » l’employeur, tenu d’une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, « ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler même pendant la durée limitée du préavis un tel comportement » (ccass 19 janvier 2017).

Concernant la fonction hiérarchique, le licenciement pour faute grave d’un directeur est admis pour « un comportement déplacé à l’égard du personnel et de l’exposition des salariés de l’agence aux risques psycho-sociaux en résultant» (ccass 01 mars 2017), et d’un autre directeur « pour des violations graves et répétées de ses obligations légales et contractuelles caractérisées par des méthodes de management inacceptables dans un contexte d’abus d’autorité» (ccass 08 mars 2017). Des abus du responsable d’une équipe (il « abreuvait d’insultes, d’injures et de menaces ses subordonnés »), lequel « doit avoir une attitude correcte envers ses subordonnés, et ce d’autant plus qu’ils sont fragiles » caractérisent une faute grave qui rend possible son licenciement (ccass 19 janvier 2010). Un gérant salarié a ainsi pu être licencié pour faute grave, notamment en raison de son « comportement brutal, grossier et discriminatoire à l’égard des salariées » (ccass 01 octobre 2014), tout comme un rédacteur en chef adjoint qui avait menacé une collaboratrice par téléphone, en laissant des messages sur sa boîte vocale la menaçant de la « détruire de façon très professionnelle et de faire circuler des bruits sur [elle] » (ccass 10 novembre 2016).

- Harcèlement sexuel

Le salarié auteur d’agissements de harcèlement sexuel, et condamné antérieurement pour ces faits, (« le salarié a fait parvenir à une jeune femme qui travaillait dans l’entreprise de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des déclarations, lui a exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui a adressé des invitations qu’elle a toujours refusées, lui a fait parvenir des bouquets de fleurs et a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur ») est valablement licencié pour faute grave (ccass 28 janvier 2014). Peut être licencié pour faute grave le salarié auteur « de propos déplacés à connotation sexuelle à l’encontre de plusieurs salariées et de pressions pour tenter d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » (ccass 18 février 2014). De même, l’employeur d’un salarié qui est reconnu comme ayant « tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle (comment tu fais pour tes relations sexuelles ? Tu prends tes doigts ?) lors d’une conversation téléphonique durant les heures de travail en présence d’un autre salarié à l’égard d’une jeune intérimaire de 21 ans nouvellement embauchée » est justifié « à tout le moins » à prononcer un licenciement pour cause réelle et sérieuse (ccass 15 novembre 2017).

Concernant le caractère hiérarchique des relations de travail, apparent ou réel, plusieurs arrêts ont reconnu la légalité du licenciement pour faute grave de l’auteur de faits de harcèlement sexuel :

– d’un formateur interne à l’entreprise, mais venant d’un autre établissement, contre lequel les jeunes stagiaires attestaient « que le salarié leur avait tenu les propos suivants : « bon, c’est quand qu’on couche ensemble » et leur avait posé des questions intimes sur leur vie privée » (ccass 03 décembre 2014).

– d’un directeur régional Moyen Orient et Asie, pour son comportement à l’encontre d’une salariée, notamment pour avoir « voulu interférer négativement, sans motif légitime et de façon inappropriée dans le processus d’évaluation d’une autre salariée de l’entreprise avec laquelle il ne contestait pas avoir tenté précédemment d’avoir des relations personnelles, notamment en lui demandant de venir le rejoindre un week-end à l’étranger sans motif professionnel » (ccass 03 décembre 2014).

– d’un cadre qui avait eu « un comportement insistant, évolutif puis violemment agressif par l’envoi d’un message pornographique, insultant, dégradant et d’un effet très préjudiciable pour sa destinataire, ce qui était de nature à caractériser un harcèlement sexuel » (ccass 13 juillet 2017).

Licenciement de l’auteur de RPS dans l’entreprise :

A cet égard et toujours concernant la fonction hiérarchique, les juges retiennent comme faute grave justifiant le licenciement des agissements liés au mode de management et / ou d’organisation de l’entreprise :

- le licenciement

d’un salarié pour des reproches concernant ses méthodes de management, inappropriées à un travail en équipe et de

nature à nuire à l’efficacité de l’association, est justifié (ccass 24

septembre 2008). - « l’employeur [qui établit] des faits répétés

de pressions diverses, propos insultants et dénigrants tant à l’égard des

subordonnés que des prestataires de services, des méthodes de management humiliantes en dépit de contre-indication

médicale connue portant atteinte à la dignité et dégradant les conditions de

travail de ses subordonnés, altérant la santé de plusieurs d’entre eux »

peut en conséquence licencier le salarié auteur de ces agissements pour faute

grave, malgré son ancienneté importante (ccass 10 mai 2012). - Est considéré

comme valable le licenciement pour faute grave de la directrice d’un

établissement de santé qui « manifestait un comportement inutilement agressif et

inadapté à l’égard de ses collaborateurs, caractérisé par des invectives et

réprimandes gratuites et injustifiées, ainsi que des attaques personnelles ou

propos méprisants, le tout conduisant à un climat

délétère » (ccass 20 juin 2012). - « des

violations graves et répétées de ses obligations légales et contractuelles

caractérisées par des méthodes de

management inacceptables dans un contexte d’abus d’autorité »,

justifient de retenir la faute grave pour le licenciement d’un directeur (ccass

08 mars 2017). La DRH qui avait cautionné les méthodes managériales

inacceptables du directeur du magasin, alors qu’elle « travaillait en très étroite collaboration avec le directeur du magasin,

avait connaissance du comportement inacceptable de celui-ci à l’encontre de ses

subordonnés et pouvait en outre s’y associer, n’a rien fait pour mettre fin à

ces pratiques alors qu’en sa qualité de responsable des ressources humaines,

elle avait une mission particulière en matière de management » a

été également licenciée de ce fait pour cause réelle et sérieuse, la

directrice ayant « manqué à ses

obligations contractuelles et avait mis en danger tant la santé physique que

mentale des salariés ». - Le licenciement

pour faute grave d’un cadre du fait de « son

comportement blessant, ses propos déplacés et l’entretien d’un climat de crainte parmi les salariées qui étaient

placées sous sa responsabilité [et pour] ne pas avoir respecté les 11 heures de

repos quotidien de ses collaborateurs, leur avoir interdit systématiquement la

prise de jours de récupération au lendemain des congés de fin de semaine,

prolonger leur journée de travail et ne pas avoir respecté le congé maternité

d’une de ses collaboratrices » est justifié (ccass 31 janvier 2018), tout

comme le licenciement d’un cadre fondé sur une faute grave en raison de son comportement agressif et insultant

envers les employés du magasin (ccass 17 octobre 2018), sont également admis

par la jurisprudence.

Licenciement pour inaptitude liée à des harcèlements ou des RPS :

Le principe retenu par les juges est que « lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement » (notamment ccass 13 mars 2013). Dans ce cas le licenciement est, selon les faits décrits par le salarié, sans cause réelle et sérieuse ou nul. La jurisprudence tend cependant à faire produire au licenciement les effets de la nullité effective plus que du caractère non-causé.

De façon constante est considéré comme nul le licenciement prononcé pour une inaptitude médicale au travail liée à des agissements de harcèlement moral (ccass 24 juin 2009, cour d’appel de Versailles 27 octobre 2009), « l’absence prolongée du salarié, conséquence du harcèlement dont il a été l’objet, exclut pour l’employeur la possibilité de se prévaloir de la perturbation que cette absence a causé au fonctionnement de l’entreprise ». Ainsi, le licenciement prononcé par un employeur pour l’inaptitude d’un salarié, qu’il a causée lui-même par son agressivité, peut également être frappé de nullité (ccass 12 juillet 2010), comme est nul le licenciement prononcé pour une inaptitude médicale au travail liée à des agissements de harcèlement sexuel (ccass 03 mars 2009 : « l’employeur avait tenté d’obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de sa salarié en multipliant les cadeaux et les appels, en se rendant à son domicile et en faisant intrusion dans sa vie privée, dans le but de la convaincre et même de la contraindre à céder à ses avances », ces faits caractérisant un harcèlement sexuel à l’origine de l’inaptitude de l’intéressée justifiant ainsi l’annulation de son licenciement).

Ce raisonnement vaut pour des maladies à caractère professionnel telles que le syndrome d’épuisement professionnel (« burn out », par exemple ccass 28 mai 2014), comme pour des accidents du travail en matière d’organisation de la charge de travail (« le volume anormal de travail imposé au salarié pendant près de trois ans avait participé de façon déterminante à son inaptitude consécutive à un accident du travail, et ainsi caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d’appel en a exactement déduit, quand bien même le salarié n’invoquait pas un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse » (ccass 29 mai 2013).

INDEMNISATION SPÉCIFIQUE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES